8月25日,中国开放・宏观经济论坛(COME)第9期在辽宁大学蒲河校区校部办公楼401室成功举行。本次论坛围绕“中国经济发展展望”主题,邀请国内著名专家学者进行深入研讨。

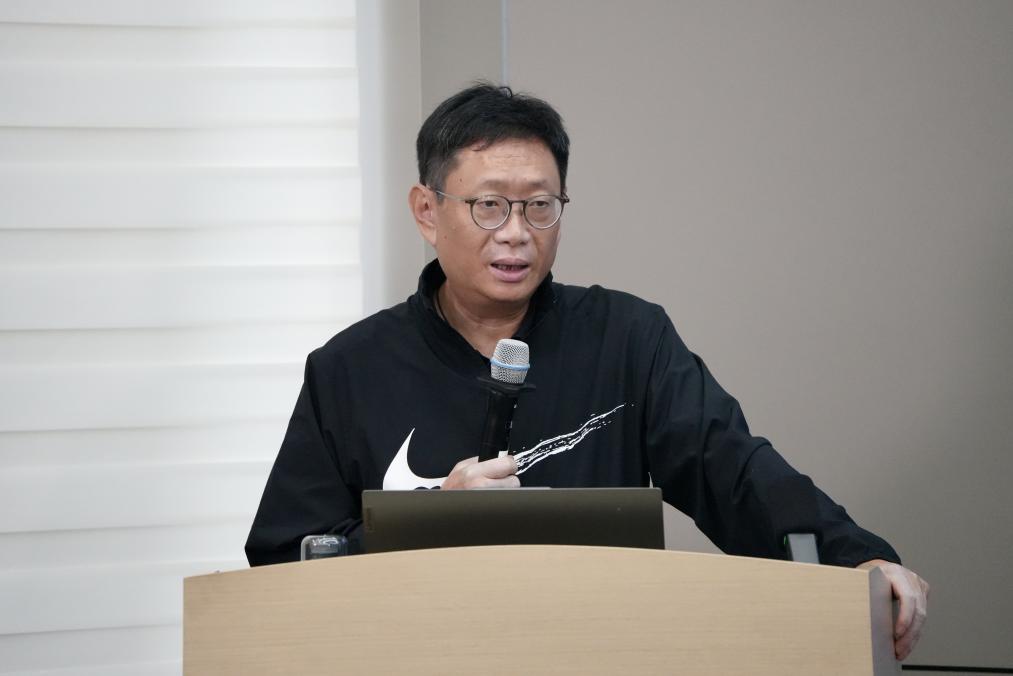

联合国国际经济学会会士,第十四届全国人大代表,辽宁大学党委副书记、校长余淼杰教授以《怎样看待中美经贸博弈》为题发表演讲。他运用科学的分析和详实的数据深入分析了中美经贸关系的三个阶段,并对中国经济的未来前景作出积极展望。他指出,中美经贸博弈大致可分为三个阶段,分别为特朗普打响中美贸易战第一枪至拜登政府任期的“中方防御阶段”,特朗普第二任期至2030年左右的“中美相持阶段”,以及预计2030年中国GDP总量超越美国后的“中方胜出阶段”。同时,他从供给、需求、人才、体制机制四个维度系统论述了中国最终胜出的关键优势。在供给方面,中国拥有产业集聚优势和显著的规模效应;在需求方面,国内统一大市场建设持续推进,“五统一、一开放”等政策将进一步释放内需潜力;在人才方面,中国坚持聚天下人才而用之;在体制机制方面,中国具备纵向到底、横向到边的政策执行力。他认为,尽管外部环境依然复杂,但中国经济长期向好的基本面没有改变,有望在全球经贸格局演变中实现高质量崛起。

上海金融与发展实验室主任、国家金融与发展实验室副主任曾刚教授以《“十五五”期间金融业发展趋势》为题,综合国内外形势,围绕“十五五”期间金融行业可能面临的全球不确定性加大、国内有效需求不足、金融业规模增速放缓及行业分化加剧、盈利能力挑战、零售银行风险挑战加剧、科技进步加速金融机构数字化转型、监管强化与合规风险、“国际化”与“走出去”重大机遇等八大趋势分别进行了详细的阐述,探讨了在未来一段时间内实体经济及金融层面的变化。

西京研究院院长、新华社智库专家赵建研究员以《漫长的告别:深度转型期的经济走势与政策选择》为题发表演讲。他从历史性、全球性视角分析中国经济发展现状,并指出当前中国经济正处于“深度转型期”,正经历从高增长阶段向高质量发展阶段的艰难转变,而中国房地产的深度转型是对一个时代“漫长的告别”,由此引发一系列值得关注的趋势。从短期角度看,房地产行业仍在探底,新旧动能转换中出现“动力真空”;从中期角度看,要时刻关注从通缩型去杠杆到通胀型去杠杆的转换;从长期角度看,则要重点关注民族复兴与中国式现代化。他认为,应对漫长的转型周期,可通过发展资本市场、关注债券市场等途径,构建具备“反脆弱”能力的投资体系。

教育部重大攻关项目首席专家、暨南大学产业经济研究院副院长李杰教授以《面向未来威胁我国在全球产业链供应链地位的主要挑战及对策建议》为题发表演讲。他指出,当前在全球供应链重构背景下,我国在全球产业链供应链的地位主要面临三方面挑战,一是尖端技术封锁加剧,导致企业断供风险显著上升;二是地缘政治局势趋紧,区域替代现象日益明显;三是国内产业转型升级压力增大,要素制约问题愈发突出。针对上述挑战,他提出三项应对措施,一是要构建非美系技术供应链,突破尖端领域系统性封锁;二是要创新规则博弈机制,有效对冲地缘政治重组风险;三是要优化要素配置体系,着力破解转型升级面临的结构性桎梏。

辽宁大学国际经济政治学院院长、辽宁大学数字经济现代产业学院院长刘文革教授以《规划经济学视角下的未来经济发展前景》为题,从中国特有的经济规划实践出发,阐释了有为政府、有效市场与“有序规划”相结合的发展新模式,强调了构建中国规划经济学的必要性。他指出,应构建以“规划经济学”为代表的中国自主经济学体系,为全球经济发展提供中国方案,通过理论创新和政策优化,为经济可持续发展提供理论支持。

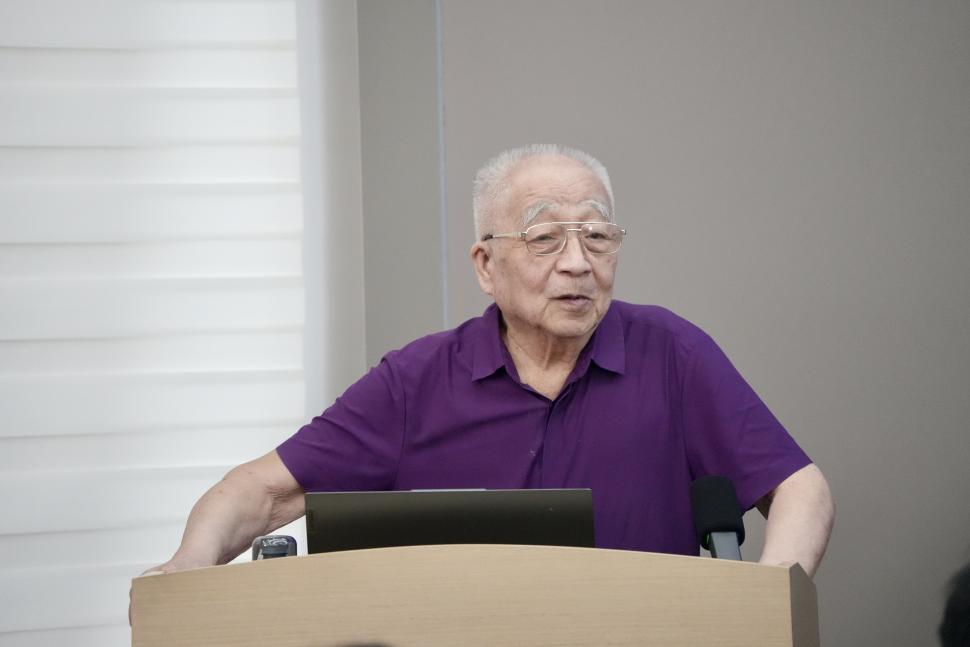

著名资深经济金融学家、中国金融研究杰出贡献奖获得者、中国金融学科终身成就奖获得者白钦先教授发表了题为《金融强国建设第一个三十年视角下的历史性决定性的关键一步》的演讲,以其数十年的学术积淀和实践观察,深入阐释了中国建设金融强国的紧迫性与现实路径。他指出,金融强国建设目前最核心的任务是做大做强货币,同时要高度重视黄金储备的战略意义。对此,他提出了逐步提升黄金储备、保持居民存款利率为正、推行“百元信贷利税率”指标、做大做强公共政策性金融等对策建议。最后,他以美国金融霸权为例,警示金融强国建设需以诚信立国、以实力筑基。他呼吁各界真抓实干、摒弃空谈,共同为建成金融强国目标而努力。

会议最后,余淼杰校长为白钦先教授等与会嘉宾赠送《新发展理念:中国式现代化的底色》《新质生产力:中国式现代化的引擎》两本著作。

本次研讨会由辽宁大学经济学部主办,经济学部副主任霍伟东教授主持。新浪微博、微信视频号、东北新闻网等媒体平台进行线上同步直播。截至论坛结束,线上累计观看量50余万人次。